人工知能 〜 機械学習は、どこまで信用できるか

提供: 有限会社 工房 知の匠

文責: 技術顧問 大場 充

更新: 2025年7月14日

プラトンに続いて、マケドニア出身の哲学者、アリストテレスも、ソクラテスの提起した問題を考えました。現実主義者であったアリストテレスは、その結果、プラトンとは全く異なる、現実的な思想を生み出しました。それは、現実の世界に軸足を置いた、「中庸」と呼ばれる考え方に基づくものでした。

アリストテレスは、若いころ、地中海地方からインド西部までを支配した、有名なアレキサンダー大王の家庭教師でした。アレキサンダー大王も、アリストテレスの現実主義的な思想の影響を強く受け、ギリシャ的な思想と、征服した社会に特有な文化との妥協を図り、現地社会の人々を登用した統治を行ったことが知られています。

図4. 「普遍的な善は存在しない」と言う反論

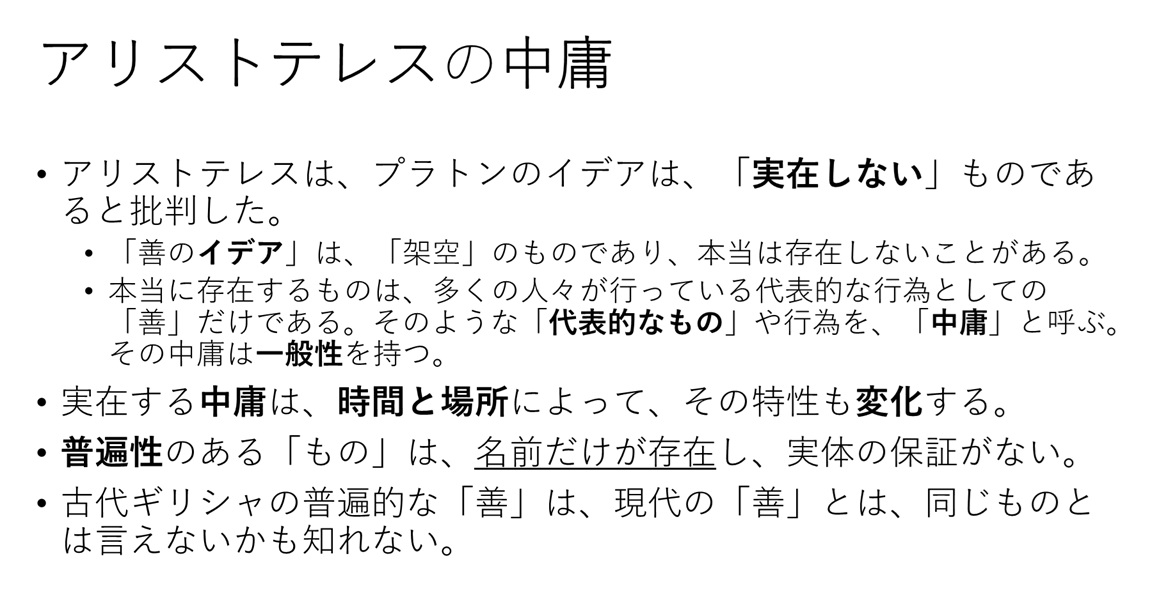

アリストテレスは、プラトンの主張した、現実の物事を抽象化し、それらに共通した性質を抽出して、「イデア」を取り出すことが重要であることを説きました。しかし、アストテレスは、そのことが、現実には存在しえない「架空の存在」を作り出して議論する危険性があることを指摘しました。アリストテレスは、この危険性を回避するために、現実の中に、「議論すべき対象を見出すべき」だと主張したのです。

そのような考え方に基づいて、アリストテレスは、現実の中に見られる事例の中で、最も代表的と思われる例を選択する方法を説きました。それは、「中庸」と言う名で呼ばれる「代表例」です。アリストテレスは、現実を抽象化して得られるイデアよりも、中庸を選ぶ方が合理的であると述べました。「中庸」を選択していれば、選択した物事が、現実には存在しない、架空の物事である危険性は、ないからです。

アリストテレスの視点から見れば、プラトンが主張したイデアを、現実の例から抽象して作り出すと、そのイデアで代表される概念に適合するような実例は、現実には存在しないかも知れないと主張したのです。例えば、「善のイデア」によって説明される善行は、現実にそれを実行している人間は皆無であるという結論になるかも知れないと、指摘しました。それに対して、具体的な良い行いをした例から始める「中庸」の場合、現実に行われた行為であることから、そのような架空の行為にはなりえません。

プラトンは、現実を抽象して引き出されたイデアが説明する対象の性質は、時間や場所によって変化しない、普遍な性質であると主張しました。これに対して、アリストテレスは、中庸として選択された対象の性質は、それがいつの時代に、どこの場所で観測された例から分析されたものかによって、変化する傾向があり、絶対に普遍な性質であるとは言えないと考えました。例えば、古代ギリシャの「善」は、その社会が認めていた奴隷制を前提としており、別の時代の社会においても、「善」であるかどうかは、分からないとしました。

アリストテレスは、プラトンが説いたイデア論は、現実の現象や、人間の認識から作り出された言葉に名前を付したものであり、それが現実の世界や社会に、実在する現象や対象であることを裏付けることはできないことに注目しました。それは、普遍性に注目した考えであるのに対して、その実在性や現実性を裏付けるものではないことに注目した考えでした。

プラトンもアリストテレスも、ソクラテスが提起した「人は善く生きるべき」と言う命題を、どう解釈し、どのように行動すべきかについて答えを出そうとしました。その結果、二人は、全く異なる答えにたどり着きました。一人は、「普遍的な善」とは何かを考える立場であり、もう一人は、「普遍的な善」は単なる理想論であるとして、実際に、与えられた環境で、どう行動するのが最善であるかを考える立場でした。

とは言え、二人とも、現実から離れた立場で考えることは、避けようとしていました。二人が採用した方法は、古代ギリシャでは、古くから知られていた、「弁証法」と呼ばれた方法です。それは、特定の考えに基づいた思考の結果に対して、その重要な部分を否定して得られる、別の思考を想定し、この2つの対立する思考を対比して、より良い思考を生み出す方法です。普遍的な思考を重視したプラトンも、現実から遊離した結論を導くことを避けるために、弁証法を使っていました。

この二人の、理想主義者と現実主義者の導き出した結論は、哲学における主要な方法論の立場として、現代まで、論争の種として、残っています。人間の制限された思考の中で、可能な限り「普遍的な真理」を追求しようとしたプラトンに対して、それは不可能なことであるとして、限定された経験の中に答えを見つけるべきであるとしたアリストテレスの思想は、現代の哲学だけでなく、全ての科学において基本的な問題となっています。