人工知能 〜 機械学習は、どこまで信用できるか

提供: 有限会社 工房 知の匠

文責: 技術顧問 大場 充

更新: 2025年7月15日

古代ローマ帝国が繁栄した時代に広まった、普遍性を追求するキリスト教がローマ帝国の国教となり、皇帝自身が、現在の「教皇」の立場も兼ねるようになりました。この体制は、5世紀に西ローマ帝国が滅亡した後も、バチカンが、世俗国家権力を認定する強大な権力を持ったカトリック教会組織の頂点に立つようになりました。そのような中世の時代が進んだとき、イタリアのボローニャに最初の大学都市が生まれ、すぐに似たような組織が、パリなどにも設立されました。

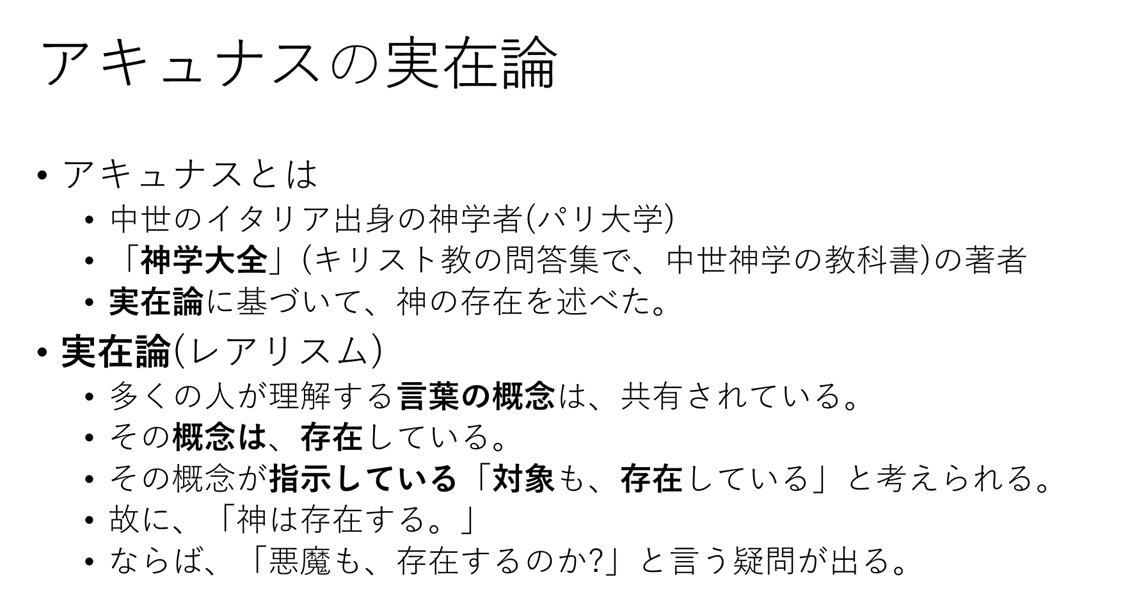

そのバリ大学では、神学を教えていたイタリア生まれのトマス・アキュナスが「神学大全」を著し、神の存在を証明する「実在論」を唱えました。このアキュナスの実在論は、当時のヨーロッパ中にあった大学で教えられました。

中世ヨーロッパでは、宗教上のテーマとして、哲学者たちはしばしば、「神の存在」について議論しました。12世紀になると、その議論は大分と深いものとなり、イタリアの貴族出身で、修道僧からパリ大学で哲学を教えていた、トマス・アキュナスが、神学の教科書となる問答集、「神学大全」を出版しました。この書籍は、当時のヨーロッパの大学で、ローマ教会からは独立した各大学において、哲学の教科書となりました。

図5. 「なぜ、神は存在するのか」と言う証明

アキュナスは、神学大全の中で、神の存在を論理的に議論し、その証明の方法を提示しました。その方法は、今日、「実在論」と呼ばれている方法です。実在論において、アキュナスは、「神」と言う言葉が、多くの人々に理解されている現実に基づき、神と言う言葉が意味する「概念」を、ほとんどの人が正しく理解できるのは、その概念が、多くの人々にとって理解可能なものであることから、少なくとも、「神の概念」は、実在すると、主張しました。神と言う「もの」が存在するかどうかは別として、『「神」と呼ばれている「概念」は存在している』、と主張したわけです。

これは、ブラトンが主張した『「神のイデア」は、存在する』という説と同じ考え方です。一神教の神は、具体的な存在ではないため、「神」と言う名の「もの」が存在する必要はありません。必要なことは、その「神の概念」に対応する「何か」が存在するかどうかなのです。アキュナスは、『多くの人々が、神という言葉を理解していることは、神の概念があるからこそ、可能なのである』と、主張したわけです。

この議論のやり方は、プラトンが「イデア論」で述べた、抽象化によって見出される概念は、哲学的に「議論する価値のある対象」であり、「イデアは実在する」とする主張にそった議論の仕方です。アキュナスは、一般には、アリストテレスの哲学を好んで踏襲していたとされていますが、この議論そのものは、極めてプラトン的です。

アキュナスは、「神」と言う、普遍的な問題を議論するために、「神こそが「善を為す」代表的な主体である」と考え、それを「神のイデア」であるとすれば、それは普遍的な問題であり、「実在する」と言えるはずであると、考えたのでしょう。しかし、この方法は、アリストテレスがプラトンのイデア論の最大の問題とした、「イデアの存在は、保証できない」との指摘が当てはまる例になりました。

アリストテレスは、プラトンが説いたイデア論は、現実の現象や、人間の認識から作り出された言葉に名前を付したものであり、それが現実の世界や社会に、実在する現象や対象であることを裏付けることはできないことに注目しました。それは、普遍性に注目した考えであるのに対して、その実在性や現実性を裏付けるものではないことに注目した考えでした。それは、必要条件は証明したにもかかわらず、十分条件が証明されていないことと同じでした。