人工知能 〜 機械学習は、どこまで信用できるか

提供: 有限会社 工房 知の匠

文責: 技術顧問 大場 充

更新: 2025年7月15日

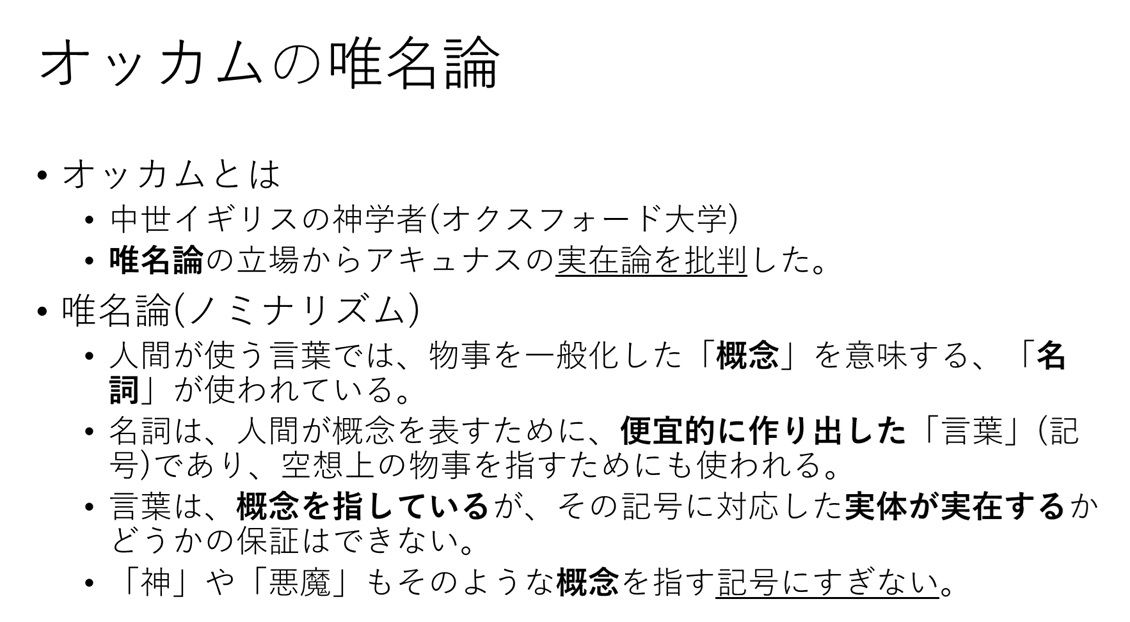

13世紀のバリ大学では、神学を教えていたイタリア生まれのトマス・アキュナスが「神学大全」を著し、神の存在を証明する「実在論」を唱えました。このアキュナスの実在論は、当時のヨーロッパ中の大学で教えられました。その大学の一つで、イギリスに設立されていたオクスフォード大学の教員であった、オッカムは、言語の視点からイデア論を批判する唯名論の立場から、アリストテレスと同じようにアキュナスの実在論が正しいとは言えないことを主張しました。

パリ大学で神学を教えていたアキュナスの実在論に対して、それに真っ向から対立する考えを主張し、実在論は誤りであると、主張したのが、イギリスに設立されたオクスフォード大学で、哲学・倫理学を講義していた、デ−ビッド・オッカムでした。当時、ヨーロッパで主流であったアキュナスの実在論は、オクスフォード大学でも主流でっあったため、オッカムの新説は、オクスフォード大学の学長からも反対され、オッカムは、教員として、不遇な扱いを受けたとされています。

図6. 「なぜ、神は存在するのか」と言う証明

オッカム唱えた新説は、今日、「唯名論」と呼ばれている、代表的な主張の一つで、その後、近代になり、イギリスで主流となった経験主義の基本に進化した考え方です。

オッカムは、人間が言葉で物事を説明するときに使う、「名詞」は、その名詞によって意味される概念を「指し示す」ための「記号」にすぎないと、主張しました。ですから、記号は、便宜的に使われているだけで、その概念が指し示す対象が、本当に存在(実在)するかどうかとは、別の問題であると、説きました。つまり、問題の対象が実在するかどうかの問題は、言葉があるかないかではなく、別に、その対象が本当に存在することが、説明されなければならないとしたのです。

ですから、「神」と言う言葉を、人々が理解できていたとしても、『「神」が本当に実在するかどうかは、わからない』と主張したのです。数学的な言葉を使うと、「名詞」が存在することは、対象が存在することを、人間が認識していることを示す、「必要条件」が満たされていることを示していますが、「その対象が、客観的に存在している」ことを示す、「十分条件」を満たしていることにはなりません。オッカムは、「神」の問題は、そのような客観的な議論の問題ではなく、個人の主観だけが関係した問題であると主張したそうです。

このオッカムの主張は、論理的な整合性を保っており、アキュナスの実在論だけでは論破することが難しい議論でした。この後、イギリスの社会では、経験主義が台頭し、近代のドイツでカントの先験的な知識を土台とした観念論を生み出すまで、「神の存在証明」が正面から議論することはなくなりました。

この唯名論の議論を展開するにあたり、オッカムは、概念を指し示す「名詞」の存在と、その対象の実在を客観的に示す「現実」の証拠の存在が重要であることを主張しました。この「対象の実在を客観的に示す証拠」として、近代以降の科学では、仮説、観測、そして検証が重視されるようになりました。